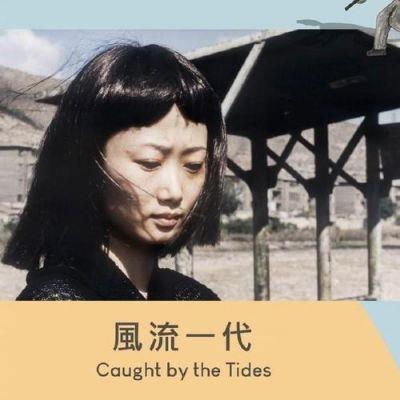

《风流一代》:贾樟柯电影的“门槛”与“中式梦核”的深刻解析

《风流一代》:贾樟柯电影的“门槛”与“中式梦核”的深刻解析

贾樟柯的新作《风流一代》引发了广泛的争议与讨论。这位中国导演以其独特的叙事风格和对时代变迁的敏锐捕捉而闻名,但他的作品却常常设定了观众理解的“门槛”。这次的电影不仅延续了他的传统,也在形式与内容上进行了探索:过去的素材与当下的情境交织,究竟向我们传递了什么信息?在探讨这部电影之前,了解贾樟柯的创作背景和理念将使我们更深入地分析其中充满张力的“中式梦核”。

不可忽视的是定义“门槛”的社会文化背景。在当今互联网时代,讨论一部艺术电影往往伴随着对其深度与复杂性的争论。作家自媒体的迅猛发展使得众多观众在观看后带着不同的先入之见,产生各种情绪。有人批评,认为贾樟柯的艺术表达过于“高雅”,而另一些人则认为这种批评出于缺乏理解与欣赏的能力。

《风流一代》通过回溯过去的22年,展现了当代中国社会的变迁。影片内容融合了贾樟柯早期作品中的真实素材,让人一方面感受到历史的厚重,另一方面又让观众面临“门槛”式的理解考验。主角巧巧(赵涛饰)在电影中仅用了一句“大胆”表达,在漫长的叙事中,观众跟随她的足迹,从县城的边缘人群到经历了奥运会的辉煌、三峡移民的悲欢、疫情风波的考验,感受着历史与个人命运交错的复杂。

许多观众在影片结束后选择了不同的反馈。在豆瓣等,我们看到了众多对这部电影两极分化的评价。不少人称赞其为“风格化极为鲜明”的作品,而另一些人则表示困惑,难以理解其所蕴含的意蘊。这种反响的分歧恰恰反映了贾樟柯所设定的“门槛”。他明白,观众的受教育程度与思考能力会影响他们对影片的接受度,因此他在影片中大量运用了代表性的文化符号,不仅要让人思考,更要引导他们审视自身生活。

“中式梦核”是一个新的概念,正如贾樟柯所说,他希望每位观众都能在影片中找到自己的生活回忆。这里的“梦核”不仅是对历史的怀念,更是对当下生活的反思。在贾樟柯的作品中,常常呈现出一种趋势:对过去的执念。豆瓣上的影评评论到,“贾樟柯似乎从未生活在智能手机普及后的时代”,探索人与社会之间的关系。正是这种偏执而又独具艺术性的表达,构成了贾樟柯电影的独特风景。

影片中以“风流”为名,实则揭示了一代人在现代化浪潮下所面临的无奈与迷茫。观众在观看时,不禁回想起自己的经历,无论是曾经的街头巷尾,还是那些充满时代气息的场景,都与自身记忆紧密相连。贾樟柯以独特的视角捕捉了这一切,让每个观众在面对银幕时,都有一种自我反思的欲望。

影片传递出的情绪也颇具深意。贾樟柯的作品向来蕴含着不安与自怜两种情感,他的角色们在历史的大潮中寻求自我定位,但往往伴随着无助的迷茫。实际上,这种不安的情绪一直贯穿着贾樟柯的先锋电影,成为他试图发声的关键性元素。如在《风流一代》中,影片的音响效果、音乐和表现手法也无不反映出这种情绪,从“快乐的老家”到五条人的歌声,无一不诉说着时代的变革与个人的失落。

贾樟柯的《风流一代》是一部极具实验性和思想深度的作品。虽然观众在观看时不免面临“门槛”的挑战,但正是这份挑战,让人在艺术的殿堂中得以重新审视自我与社会的关系。无论是对中式梦核的解读,还是对过去的追溯,贾樟柯都以独特的视角为我们展现了一幅历史的长卷,而在这卷长卷中,既有个人的焦虑,也有对时代的反思,让我们在思考中经受一次关于生活的洗礼。

-

- 从模式复刻到本土改造,短剧正加速驶入国际市场

-

2024-12-22 09:22:10

-

- 《里斯本丸沉没》导演方励受聘南京大学客座教授,讲述跨专业电影创作与中国故

-

2024-12-22 09:19:55

-

- 《残菊物语》:沟口健二如何在审查中创造经典电影

-

2024-12-22 09:17:40

-

- 《阿诺拉》:戛纳金棕榈获奖影片,黑道富二代与脱衣舞娘的爱恨纠葛

-

2024-12-22 09:15:25

-

- 锦绣安宁:陈大娘子的隐秘人生,长子早夭,丈夫冷漠,她为何总找借口做坏事?

-

2024-12-22 09:13:10

-

- 爱情与阴谋:赵表姐与苗安素的命运交错

-

2024-12-22 09:10:56

-

- 2023年第37届金鸡奖获奖名单:雷佳音与李庚希夺最佳男女主角

-

2024-12-22 09:08:41

-

- 《木乃伊》25周年:重温经典恐怖冒险片的辉煌与挑战

-

2024-12-22 09:06:26

-

- 《锦绣安宁》:揭示罗老太太之死的真相,方知陈兰的阴险狡诈

-

2024-12-22 09:04:11

-

- 《半熟男女》:认出了高海宁,没认出初代琼瑶男神

-

2024-12-22 09:01:57

-

- 《寻梦记》

-

2024-12-12 05:38:17

-

- 《枕头人》12月7日武汉上演

-

2024-12-12 05:36:02

-

- 《伞少女梦谈》万物有灵,物化得形,非人非妖。

-

2024-12-12 05:33:48

-

- 《高检规则》公布,法考生们,准备好了吗?

-

2024-12-12 05:31:33

-

- 《武动乾坤》绫清竹手机壁纸

-

2024-12-12 05:29:18

-

- 《创造101》决赛名单出炉!孟美岐第一王菊第二

-

2024-12-12 05:27:03

-

- 《我结》陆星材躺Joy腿上:你不心动

-

2024-12-12 05:24:48

-

- 《新歌声》万妮达热辣性感照曝光引热议 堪比卡戴珊

-

2024-12-12 05:22:33

-

- 《绝地求生》海岛地图全攻略曝光

-

2024-12-12 05:20:19

-

- 《锦衣之下》左等右等终于来了,12月28日定档爱奇艺,你还期待吗

-

2024-12-12 05:18:04

《新水浒传》杜淳甘婷婷床吻戏被删的原因

《新水浒传》杜淳甘婷婷床吻戏被删的原因 5部经典的美剧推荐,你看过几部?

5部经典的美剧推荐,你看过几部?