知耻而后勇(我们真的理解“知耻而后勇”吗)

知耻而后勇(我们真的理解“知耻而后勇”吗)

“知耻后勇”典出《礼记•中庸》,孔子说“知耻近乎勇”,后来被孟子表述为“知耻而后勇”。

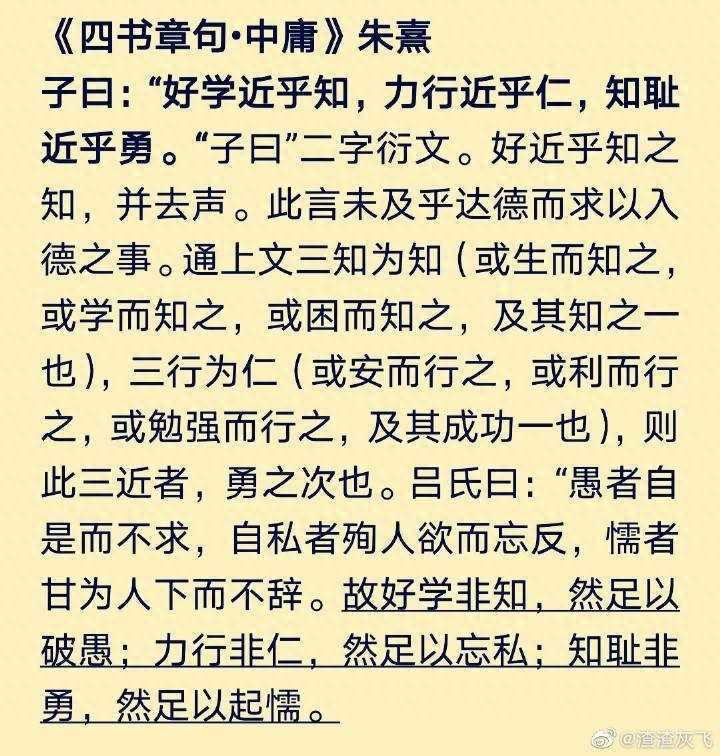

《四书章句》释“知耻近乎勇”为“知耻非勇,然足以起懦”。

现代人理解的更是简单粗暴一一“知道羞耻并勇于改过”。

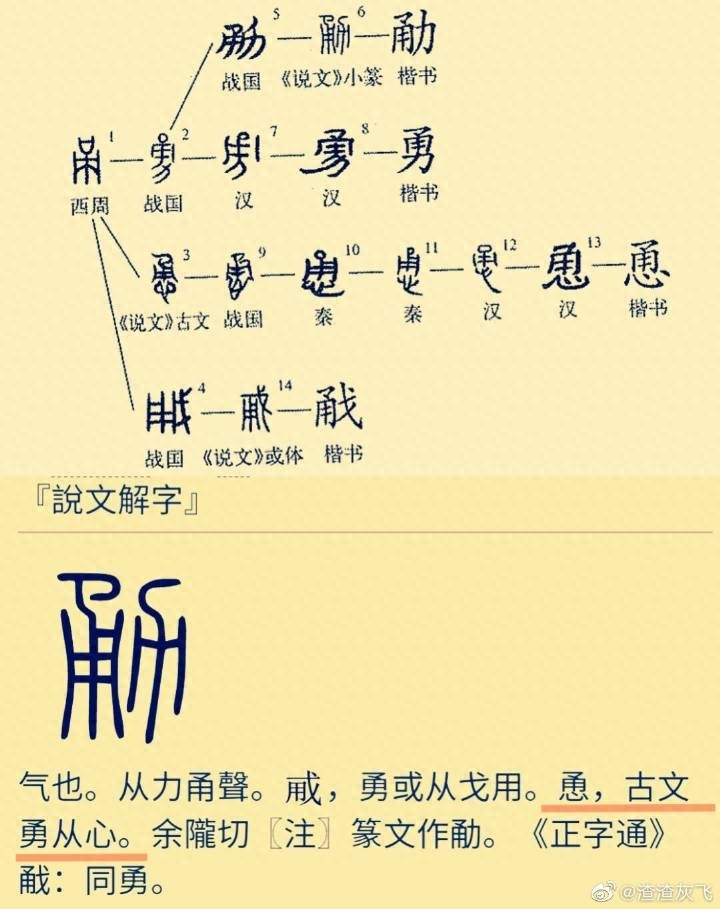

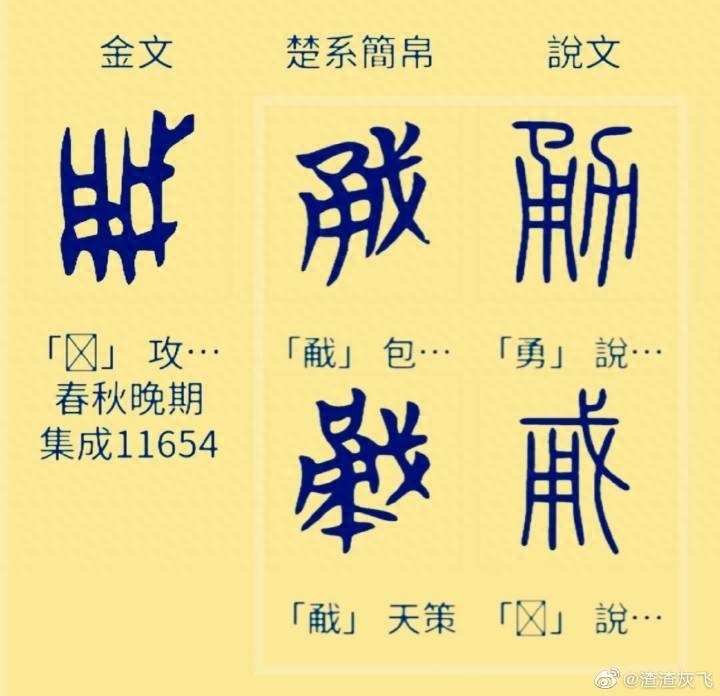

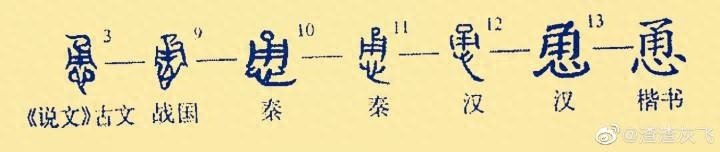

个人认为,西汉以来的人已经完全误解了孔子的“知耻近乎勇”。究其根本原因,是西汉以后的人将“㦷恿勈”三个汉字混为一谈了。而且,

根据许慎在《说文》中“古文勇从心”的表述可以大胆推断,孔子讲的应该是“知耻而后恿”。

下面就讲讲对“㦷恿勈(勇)”的理解。

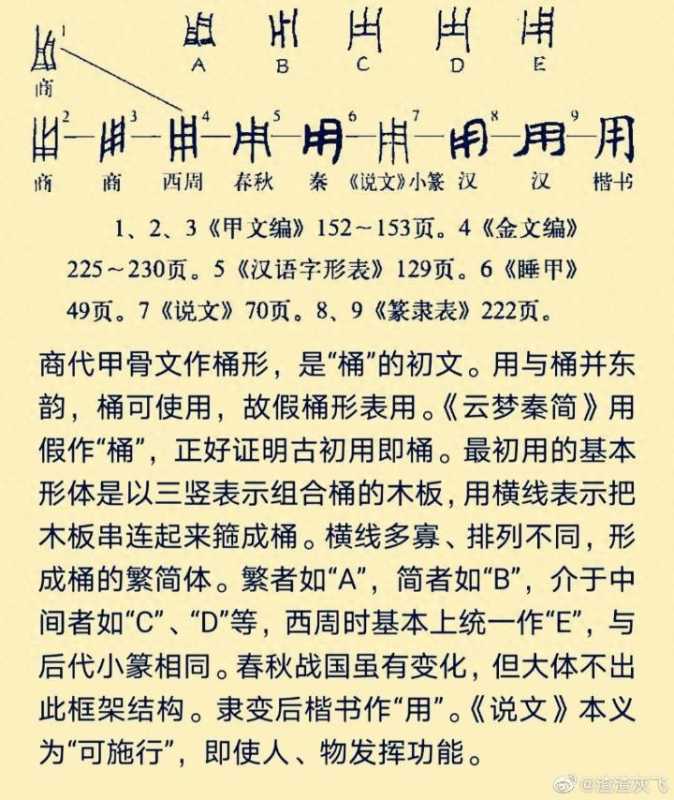

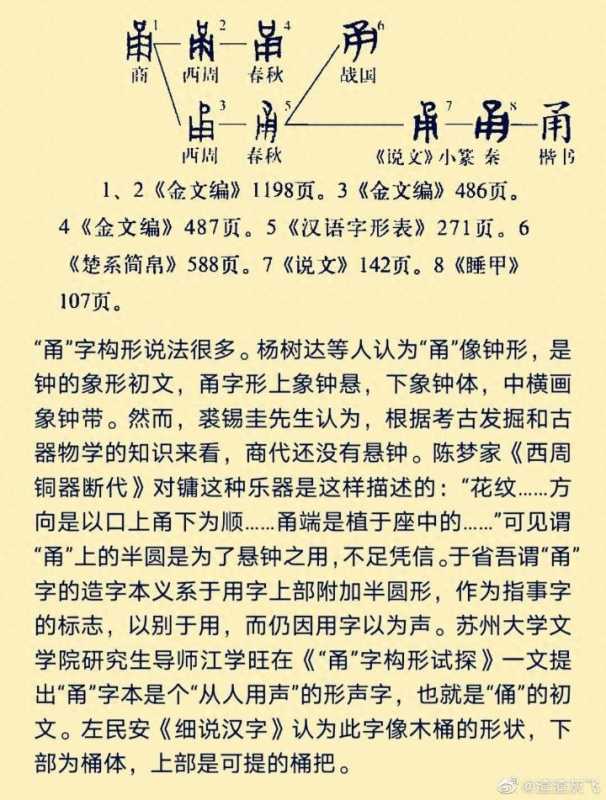

一、关于“用”和“甬”

(一)“用”和“甬”的关联

把“用”和“甬”一起研究,是因为二者之间有紧密的关联。

比如汉字“通”,甲骨文时是“彳+用”或“辵+用”,而到了西周金文时已变成“彳+甬”或“辵+甬”了。

再比如“㦷”,春秋金文中是“戈+用”,而在楚系简帛文中已变成“戈+甬”。

所以,在先秦人眼里,“用”和“甬”必然存在某种紧密的关联。

(二)“用”和“甬”的传统解读

“用”在商代甲骨文中已出现,传统认为是“桶”的古字初文。

“甬”在商代金文中已出现,关于其造字本义至今争论不休,但有专家认为其是“銿”(鐘)的古字初文。

研究甲骨文和金文,必须牢固树立“汉字的造字本义是一字多表”的观念。

(三)“用”和“甬”的个人理解

通过对含“用/甬”的几个汉字的认真揣摩,发现了一个共同的特点一一“中空”。

同样是“中空”,又可分为三种情况:

1.中空,全封闭无开口

比如:“蛹”。蛹,甬虫也,俗称茧虫。

“蛹”中之“甬”就是“中空、全封闭无开口的茧”。

2.中空,一端开口

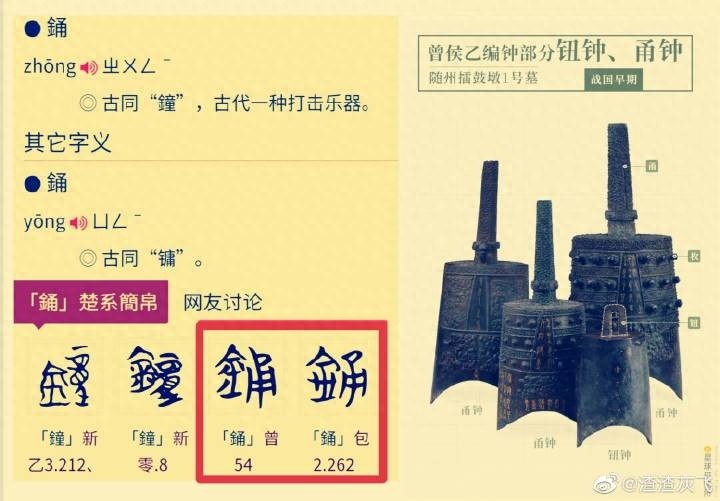

比如:“銿”。銿,金甬也,俗称青铜鐘。

“銿”中之“甬”就是“中空、底端敞口的打击乐器鐘”。

比如:“桶”。桶,木甬也,俗称木桶。

“桶”中之“甬”就是“中空,上端敞口的容器”。

3.中空,两端(甚至多处)开口

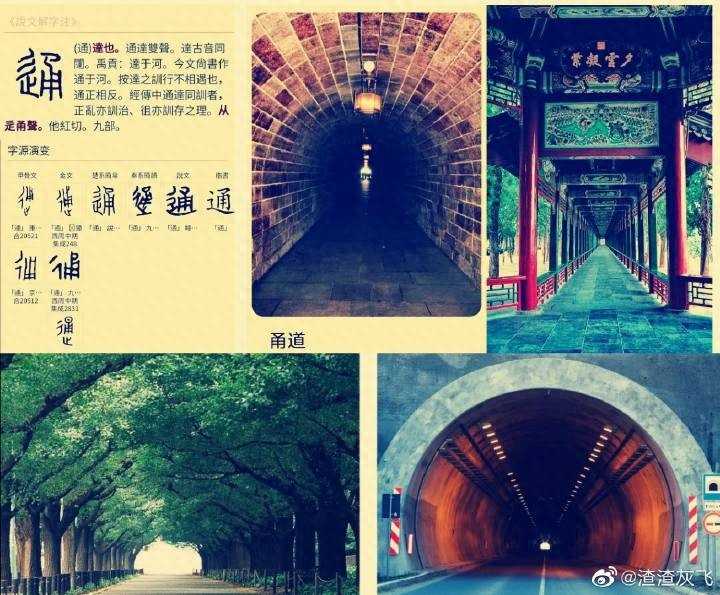

比如:“通”。通,甬道也。

“通”中之“用/甬”就是“中空,两端畅达无阻塞的道路”一一隧道、林荫路、亭廊等。

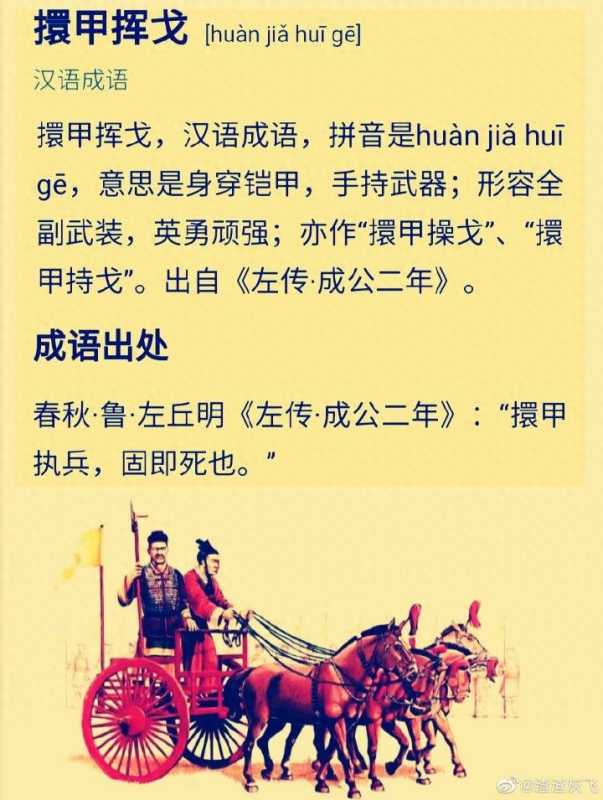

比如:“㦷”。㦷,戈用/戈甬也,即披甲持戈(指代战士)。

“㦷”中之“用/甬”就是“中空,多处开口的铠甲”。

根据“通”和“㦷”的演化规律一一“用”变“甬”,可以推知“中空,两处以上开口”的“甬”大概率源自“用”。

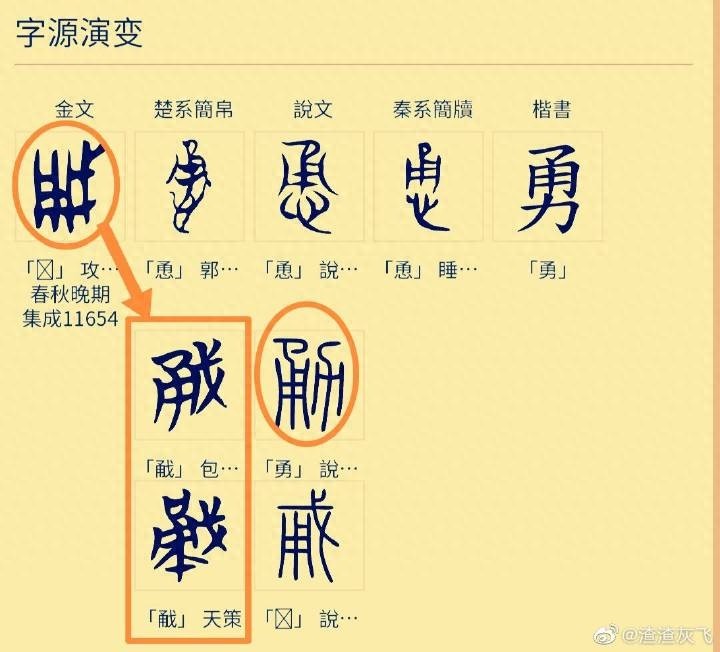

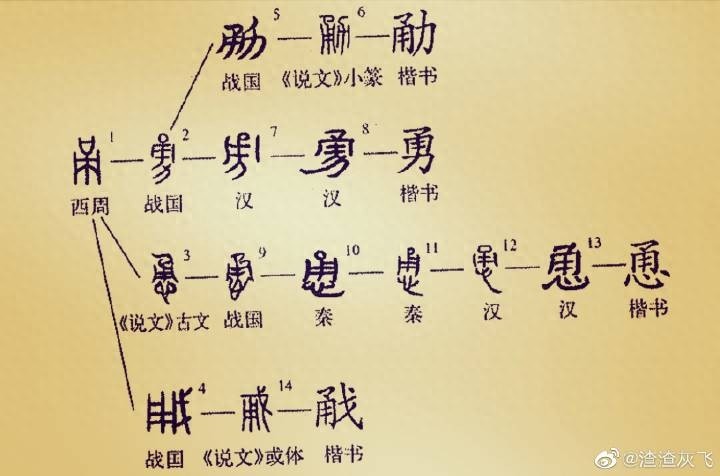

二、关于“㦷、恿、勈”

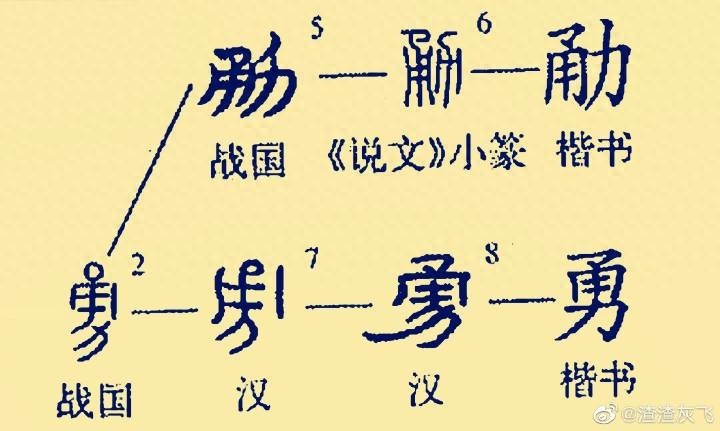

在先秦以前,“㦷、恿、勈、勇”都已出现,其中“勈/勇”应该算是同一个字(小篆有“勈”无“勇”)。

(一)关于“㦷”

前文已讲过,“㦷”最早从“戈用”,表意为“擐甲持戈”,代指“战士”,可引申为“胆量大”,也就是说我们现在所认知的“勇敢”之义是来自“㦷”。

(二)关于“勈/勇”

“勈/勇”,从“力甬”,力涌也,表意的是“力量暴涨/突增”,潜台词是“受某种条件(比如生死关头)激发导致力量的突然增大”。

(三)关于“恿”

“恿”,从“心甬”,古人又写作“慂”,按此写法应解读为“心潮澎湃,心血来潮”。“怂恿”一词即来自此义:怂,心从;恿,心涌;怂恿,(受人教唆鼓动)心血来潮而跟从(往往是盲从)。

个人理解,先秦时的“恿”从“心甬”,心通也,表意的是“内心通达”一一心胸宽阔,光明磊落。

(四)小结

“㦷”从“戈用→戈甬”,擐甲持戈也,代指冲锋陷阵的战士,强调的是“胆气大”。

“勈/勇”从“力甬”,力涌也,强调的是“力气大”。

“恿”从“心甬”,心通也,强调的是“心气大”。

西汉以后,因为常用“勇”通假指代“㦷、恿、勈”,所以造成了对先秦典籍中的相关内容的误解。

三、关于“知耻近乎勇”

传世的典籍记载的是“知耻近乎勇”,但根据许慎“古文勇从心”的说法,

我认为应修正为“知耻近乎恿”。

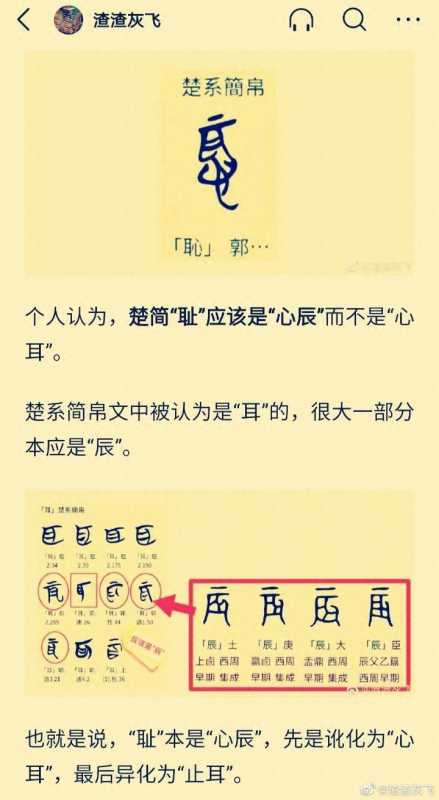

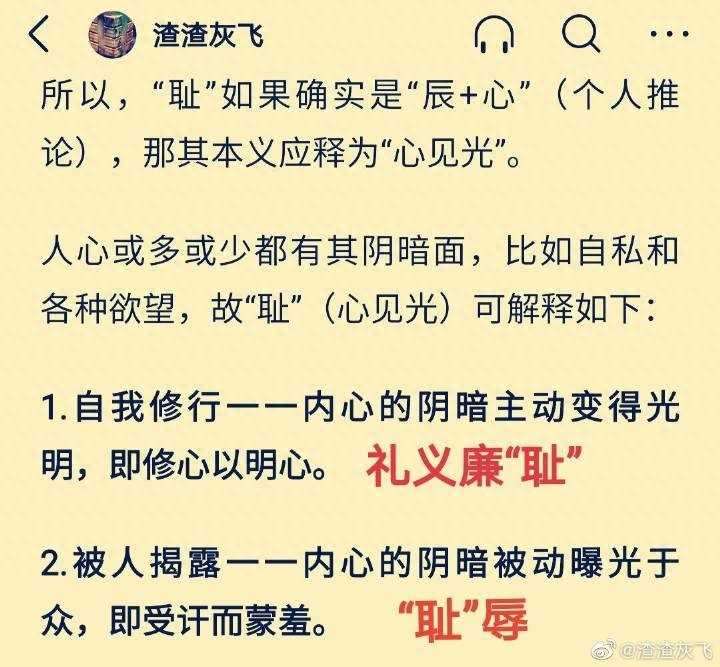

在上一篇文章中,我对“耻”进行了解读,认为“耻”最初是从“心辰”的,其本义是“(使)心见光”。

“(使)心见光”又分主动和被动两种情况:

1.主动一一修心以明心。

礼义廉耻之“耻”就是此义。

2.被动一一受讦而蒙羞。

耻辱之“耻”就是此义。

而

“恿”是“心通”,内心通达一一心胸宽阔,光明磊落。

所以,

“知耻近乎恿”应解读为:

知道自己内心的阴暗(私欲),主动修心以明心(净化心灵),那么就会越来越接近“恿”(内心通达)了。

“知耻而后恿”应解读为:

知道自己内心的阴暗(私欲),主动修心以明心(净化心灵),然后就会变得“恿”(内心通达)。

这是十月最后一扯。

本文原创,欢迎转载和讨论。

-

- 李庚希为什么叫京圈公主(历数京圈公主5代)

-

2023-12-19 10:00:48

-

- 超级演说家刘媛媛(3个步骤,教你精准努力)

-

2023-12-19 09:58:33

-

- 黄光裕烂摊子未收又要打造“1万家超市”,媒体:欠消费者的钱何时还

-

2023-12-19 03:15:22

-

- 英格玛伯格曼(伯格曼在这部电影诉说着)

-

2023-12-19 03:13:07

-

- 我与地坛 史铁生《我与地坛》

-

2023-12-19 03:10:52

-

- 黄土高坡原唱(“红颜薄命”李媛媛)

-

2023-12-19 03:08:37

-

- 白金汉宫是哪个国家的(白金汉宫被英国民众占领)

-

2023-12-19 03:06:22

-

- 中国书法名家(中国现代书法十大名家)

-

2023-12-19 03:04:07

-

- 全民目击 电影(电影中有关“骗局”的细节描述)

-

2023-12-19 03:01:52

-

- su渲染(Sketchup的12款好用的渲染引擎推荐)

-

2023-12-19 02:59:38

-

- 婴宁(聊斋故事之婴宁)

-

2023-12-19 02:57:23

-

- 华佗的贡献是什么—— 浅析华佗的外科医学思想和技术成就

-

2023-12-19 02:55:07

-

- 糖蒜怎么腌制(腌糖蒜时,别直接腌,少了这1步,难怪腌好的糖蒜辣味重、还不

-

2023-12-19 00:39:54

-

- 水培白掌的根腐烂了怎么办?这些方法掌握好,邻居都向你请教!

-

2023-12-19 00:37:49

-

- 世界上有丧尸病毒吗科学证实(现实中可能出现丧尸吗?这4种情况一定要注意,

-

2023-12-19 00:35:44

-

- 柳永雨霖铃赏析简短(柳永《雨霖铃》——他把恋人之间的离别悲伤写得如此深沉

-

2023-12-19 00:33:39

-

- 金蝉花 吃“金蝉花”补身?女子一口气吃了20多棵心脏骤停

-

2023-12-19 00:31:34

-

- 黑眼袋怎么办求妙招(眼袋又大又黑怎么办 中医按摩可以试试)

-

2023-12-19 00:29:29

-

- 蜂蜜水正确喝法的功效(蜂蜜水什么时候喝好 有什么功效)

-

2023-12-19 00:27:24

-

- 3月国内哪里适合旅游 ?国内小众旅游地推荐

-

2023-12-19 00:25:19

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?