北魏孝文帝拓跋宏

北魏孝文帝拓跋宏

拓跋珪死后,拓跋嗣继位,公元422年,刘宋开国皇帝刘裕病逝,拓跋嗣乘机攻打刘宋,夺取黄河以南虎牢、洛阳、滑台等军事重镇。由于南朝宋军善于守城,顽强抵抗,也使魏军付出了重大的伤亡代价。第二年,拓跋嗣去世,拓跋嗣生于392年,423年去世,享年31岁,史称明元帝。

拓跋嗣死后,其子拓跋焘(tao一声)继位,相比拓跋嗣,拓跋焘可谓雄才大略。拓跋焘生于公元408年,公元452年去世,享年46岁。拓跋焘继位的时候才15岁,史称魏太武帝。拓跋焘在位期间,灭大夏国,两次打破柔然,攻克北燕,灭亡北凉。自公元439年灭北凉,北魏统一了北方。继前秦苻坚后再度使北方归为一统,从而与南方的刘宋政权并立,形成南北朝对峙的格局。

拓跋焘的太子是拓跋晃,他451年去世,才23岁就死了。446年,太武帝下诏灭佛时,父子产生矛盾,屡谏不从,拓跋晃私下设法保全了很多无辜的僧侣。450年,被宦官宗爱陷害,武帝以为他要谋反,故而被软禁,次年郁郁而终。拓跋焘后来感到后悔,452年,宗爱杀死太武帝拓跋焘,拥立吴王拓跋余为帝,大权在握。拓跋余欲除去宗爱,结果反被宗爱所杀。宗爱连杀两帝,引起朝野震动。羽林郎中刘尼、太子少傅游雅、陇西郡公源贺、长孙渴侯、平原王陆丽迎接皇孙拓跋濬入宫即位,是为文成帝。宗爱及其党羽受到逮捕并处死。

拓跋濬(jun四声)为拓跋晃的长子,生于公元440年,465年去世,终年25岁,继位时才12岁,在位13年。拓跋濬在位期间,与民休养生息,与周边国家互通有无,尽量维持和平状态,颁布禁酒令,恢复佛教的地位。文成帝在位时期,北魏内部斗争激烈,他处死的大臣不计其数;另一方面谋权夺位的斗争更是接连不断,他平定了大大小小的各种内部叛乱。拓跋濬去世后,拓跋弘继位,拓跋弘454年生,476年突然暴毙,活了22岁,9岁继位,由于不满冯太后专政,471年禅位于其子拓跋宏,17岁就当上了太上皇,潜心修佛。472年,面对柔然来犯,御驾亲征,大败柔然,一直追至大漠。

拓跋宏生于467年,也就是说拓跋弘13岁就有了儿子,死于499年,享年32岁,继位时才4岁,完全由冯太后把持朝政。冯皇后是个传奇人物,她是拓跋濬的皇后。她本是北燕冯氏后人,其父冯朗为北燕皇帝冯弘的儿子。北燕被北魏所灭后,冯皇后没入北魏掖庭,后被选为拓跋濬的贵人,四年后,封为皇后。史书说冯皇后在政治上是铁腕手段,毫不留情,但是日常生活中却是个很宽厚的人。她悉心教育培养孝文帝拓跋宏,对拓跋宏产生了很深的影响,并且建立了深厚的感情。冯皇后与拓跋濬的感情很好,拓跋濬的为政风格对她产生了深刻影响,拓跋濬死后,她悲痛欲绝,甚至在送葬的时候纵身跳入了火中,幸得众人救助才得以活过来。此后,她似乎突然间变了个人,临朝听政,并且豢养男宠,其子拓跋弘对此很是不满,诛杀了其宠爱的李弈,并且重用害死李弈的李欣。这令冯皇后忍无可忍,母子矛盾重重,最终逼迫拓跋弘不得不禅位。拓跋弘虽然禅位,但也不是全然不管事,最终还是暴毙而亡了。史书没有说是不是冯皇后杀了他,但推测是这样。

拓跋宏不是冯皇后的亲生儿子,只是他的母亲在他被立为太子之后就依据祖制被杀了,北魏为防止外戚干政,有儿子当皇帝母亲就要被杀的规定。拓跋宏就由冯皇后抚养,这可能也是为什么冯皇后没有立自己的儿子为太子的原因。拓跋宏24岁亲政之后,重用汉人,推行汉化,采用汉人的考试选官制度,废除残忍的车裂,夷五族等法令。颁布俸禄制,立三长制,实行均田制,并且决定迁都洛阳。迁都这个想法遭到了一众北魏老臣的反对,他们习惯了游牧生活,不适应中原地区的那种相对规矩的生活,很多人都不愿意搬走。拓跋宏没有办法,于是说自己要南伐南齐,计划在南征的过程中造成迁都的既定事实,事实也确实是这样,这只是个幌子,目的还是迁都。

迁都之后,大批鲜卑人迁到洛阳,鲜卑是游牧民族,中原汉人是农耕民族,从衣食住行到为人处事都有着本质的区别,如果不能及时解决这些问题,人心恋旧,就会引发民族矛盾甚至是回迁的情况。于是孝武帝开始改革,移风易俗,从穿衣风格到饮食起居语言文字都下令沿用汉人的习惯,要求鲜卑人从事农业生产,进行耕作。为鲜卑人改姓,拓跋氏被改为了“元”氏,独孤氏改为刘氏等等,又倡导鲜卑人与汉人通婚。文帝还采用魏晋的门第等级制度,在鲜卑贵族中分姓定族,根据姓族等级高低分别授以不同的官位、给予不同的特权。孝文帝的汉化改革使鲜卑经济、文化、社会、政治、军事等方面大大的发展,缓解了民族隔阂,史称“孝文帝中兴”。

497年,孝文帝难巡,令太子元恂留守洛阳。太子本就对孝文帝迁都不满,又不愿意学习汉语也不喜欢穿汉服,每每思归。于是他密谋要返回平城,并亲手杀死高道悦于宫禁之中,孝武帝得知后即刻返回洛阳。严惩了元恂,并且废除了其太子之位,将其幽静了起来。此时还引发了更大的风波,元恂被废当月,很多鲜卑旧贵及其后裔联合起来阴谋作乱。他们不满意孝文帝亲任中原儒士,他们对于迁都变俗、改官制服、禁绝旧语都抱着反对的态度,但此事最终还是被平定了下来。

公元497年,孝文帝南伐南齐,号称百万之众,但是遇到了和淝水之战一样的局面,没有运气的加持就打成了僵持战。孝文帝直奔襄阳,在河南南阳宛城攻克了外城,但是房伯玉坚城固守。孝文帝率军转攻新野,同样遭到了又遭到齐新野太守刘思忌的顽强抵抗,六月发兵,直到十月也攻不下,南齐明帝急派大将崔慧景率步骑二万余人增援襄阳。战争相持到第二年三月,北魏终于攻占了雍州的南阳、新野、南乡等郡,刘思忌被杀,房伯玉被迫出降。继而大败崔慧景、萧衍于邓城,斩首、俘获二万余人。孝文帝乘胜率众十万围攻樊城,齐雍州刺史曹虎闭门自守。九月,孝文帝得知齐明帝死讯,乃下诏称说“礼不伐丧”,引兵而还。

499年一月,孝文帝回到洛阳,尽管病魔缠身,但还是坚持上朝理事。南齐为了夺回雍州所失各郡,派太尉陈显达督率平北将军崔慧景军四万击魏,屡破魏将元英,围攻襄阳以北三百里的马圈城达四十余日,城中粮食断绝,将士以死人肉和树皮充饥,魏兵被迫突围,死伤千余人。陈显达又派军夺回南乡郡,给北魏造成严重的军事压力。三月初,孝文帝抱病又一次离洛阳御驾亲征,命于烈居守。三月底,病情恶化,被迫北归,死于谷塘原。孝文帝驾崩后,恐消息外露,陈显达返兵追逼,故秘不发丧;行抵宛城的时候才征太子元恪前来,将孝文帝逝世的消息公诸于众。

-

- 十分钟告诉你:鹿晗踢足球的水平究竟怎么样!

-

2025-02-16 11:41:25

-

- 老餮|寻味于南宁的又一大型城中村:万秀村

-

2025-02-15 20:20:11

-

- “猫叔”是谁,作品都有哪些?

-

2025-02-15 20:17:56

-

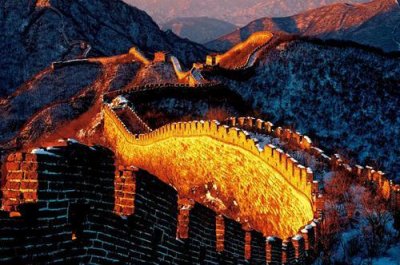

- 明代长城的长度多少?起点在哪?

-

2025-02-15 20:15:40

-

- 价值100亿的《清明上河图》,隐藏一个千古之谜,终于被他揭开

-

2025-02-15 20:13:24

-

- 推荐:五部“绑架”题材的电影,剧情细思恐极,想想都害怕

-

2025-02-15 20:11:08

-

- 日本装备志-爱宕级驱逐舰

-

2025-02-15 20:08:52

-

- 历届冬奥会举办城市及时间

-

2025-02-15 20:06:36

-

- 报考武威一中的四大理由之一丨百年辉煌历程

-

2025-02-15 20:04:20

-

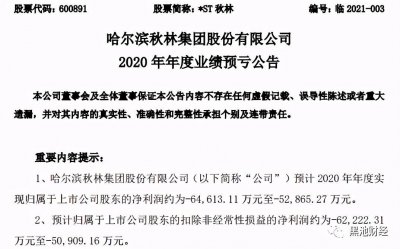

- 巨亏、董事长失联 曾名满东北的百年老店秋林集团走到黑暗边缘

-

2025-02-15 20:02:04

-

- 后宫小说《雪中悍刀行》女主角全解析(配图)

-

2025-02-15 19:59:48

-

- 《亮剑》原著大结局:赵刚李云龙下线,丁伟失踪,唯孔捷坚持到底

-

2025-02-14 10:12:31

-

- 专访68位高考学霸,被问及学习秘诀,他们都提到了同一种能力

-

2025-02-14 10:10:15

-

- 二战期间的奇葩日军师团:笑料百出的大阪第四师团

-

2025-02-14 10:07:59

-

- 爱国华裔张纯如:用一生撕开丑恶,36岁时举枪自杀,儿子刚满两岁

-

2025-02-14 10:05:43

-

- 死刑犯李红涛:枪毙前发明专利,被免死刑,出狱5年又完成4项专利

-

2025-02-14 10:03:27

-

- 八两金:周星驰的御用丑配角,被前妻败光家产,又被爆一屋藏3娇

-

2025-02-14 10:01:11

-

- 十本穿梭诸天,打爆万界的诸天流小说!

-

2025-02-14 09:58:55

-

- 常熟头号名模顾春芳:4年骗17亿,最终沦为阶下囚

-

2025-02-14 09:56:39

-

- 一位佛菩萨的使者讲述他的放生感应故事

-

2025-02-14 09:54:24

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称)

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称) 五本类似于战恋雪1V1宠文

五本类似于战恋雪1V1宠文