宋朝的宰相是什么官职-(古代宰相是什么职位)

宋朝的宰相是什么官职-(古代宰相是什么职位)

读宋史的人,经常会听到宰相、副相和使相等称谓,很多人难以理解,今天我们就来理一理这三者的不同。

宰相是最高行政长官

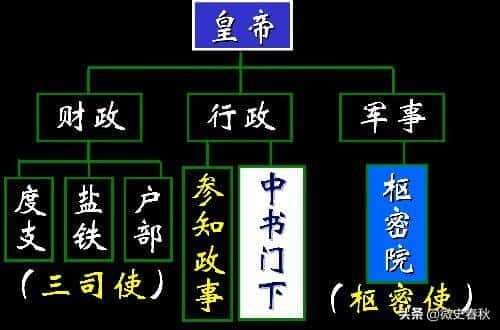

宋初,中央政府机构沿袭后周旧制,以“中书”为最高行政机构。

北宋官制体系

此时的中书全称中书门下,也称政事堂,是宰相和参知政事的议事与办公场所。

一般来说,宰相自然是正宰相,参知政事是副宰相。

宋初,宰相的职衔也沿袭晚唐五代的政治制度。

《宋史·职官志》记载:

中书令、侍中、同中书门下平章事,已上为宰相。

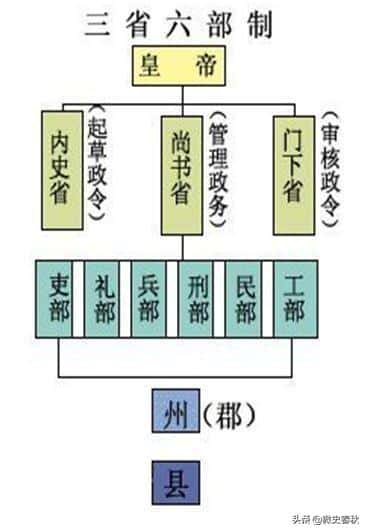

隋唐实行三省六部制,中书令即是中书省的长官,侍中是门下省的长官,同中书门下平章事是差遣性质的职衔,这三者掌握实权,是正宰相的标配职衔。

唐代三省六部制

不过宋代历史上,以中书令衔任命宰相并没有实例,主要是因为后周显德元年中书令冯道死后,就再未以中书令衔任命宰相,宋太祖也沿袭此例。

宋代在元丰官制改革前,宰相职衔实际上是侍中、同中书门下平章事(以下简称同平章事)二种。

同中书门下平章事,在北宋元丰官制改革前是初任宰相的职衔。做官做到一定地位,便有资格担任同平章事这样的差遣职衔。

个别的同平章事宰相会升为侍中衔的职衔。

毫无疑问,侍中衔是高于同平章事衔宰相的。

“国朝以秩高罕除,自建隆至熙宁,真拜侍中才五人”。

即以侍中官衔人宰相的,不过五个人。

所以有学者认为,侍中衔是荣誉性的虚衔,同平章事才是实际的宰相。

赵普

熙宁前的五个拜侍中衔的五个宰相,宋太祖和宋太宗时期赵普很具有代表性。

赵普三次拜相,其中两次以侍中衔人宰相,他的官职是华丽丽的一串。

第一次是:开封府仪同三司、司徒兼侍中、昭文馆大学士、梁国公。

第二次是:开封府仪同三司、太保兼侍中、昭文馆大学士、上柱国、许国公。

宋初承袭前代旧例,宰相都还有一个兼职,即兼三馆馆职。

集贤院、史馆、昭文馆为三馆、

以宰相身份兼集贤殿大学士的,称为集贤相;以宰相身份兼监修国史的,称为史馆相;以宰相身份兼昭文馆大学士的,称为昭文相。

这里的宰相一般都是同平章事衔,像赵普那样以侍中衔兼昭文馆大学士的,便可以称为首相或上相了。

副宰相是宋朝的创新。

宋太祖赵匡胤正式任命亲信赵普为宰相后,为了协助他处理政务也为了限制他的职权,便想设一个比宰相低一级的官职。

宋太祖

不过宋太祖对前代官职也不熟悉,于是召来翰林学士承旨陶榖问话。

“下宰一等有何官?”

陶榖虽然满腹经纶,但是对官制也是一知半解,说道:

“唐有参知机务、参知政事。”

唐代的确是有参知政事的,不过那时参知政事的地位高于同平章事,而赵普已是同平章事任宰相的。

陶榖的说法某些不准确,但是将错就错,宋代以参知政事为副宰相。

起初参知政事虽然是副相,但是职权地位较低,是个花瓶角色,尤其是在宰相强势的时候。

“殿廷别设砖位于宰相后。”

位置在宰相之后也就罢了,毕竟是副宰相,但是参知政事还有一个“四不”准则:

“不宣制、不押班、不知印、不升政事堂”。

如此一来,所谓的副相其实只是宰相的秘书助理罢了。

宋代中央官制

宋太祖一看自己设置副相没有达到分宰相权力的意图,便于开宝六年提高参知政事的权力,让参知政事与宰相轮流押班、知印,由此参知政事才变成真正的副相。

此后,参知政事的职权时降时升。

宋太宗

宋太宗至道元年(995年),参知政事吕端升为宰相,他立刻上书皇帝请求提高参知政事寇准的职权,宋太宗接受了请求,下诏道:

诏自今参知政事宜与宰相分日知印、押正衙班、其魏砖先异位,宜合二为一,遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂。

由此参知政事的权位实际上和宰相相当,不单是副相,而是次相。

以后虽有变化,但是基本制度仍按照宋太宗开宝六年的规矩行事。

使相

除了宰相、副相外,宋代还有一个使相。

使相,也是沿袭了唐末五代旧制。

晚唐时期,为了笼络跋扈一时的节度使,朝廷授予他们同平章事的头衔,与宰相并称,号为使相。

《宋史·职官志》记载:

亲王、枢密使、留守、节度使兼侍中、中书令、同平章事者,皆谓之使相。

也就是使相享受宰相的待遇,但是没有宰相的实权,是一个荣誉性的职衔。

使相不参预朝政和签署朝政命令,只在朝廷除授大臣的诏令上副署,这种副署多是形式性质的。

使相自从唐代以来,一直都是一个荣誉性职衔,从未行使过实权。

只有一个例外,那就是宋太祖乾德二年,晋王赵光义以“使相”名义行使了一次宰相的职权。

赵光义剧照

当时宋太祖罢免原后周的范质等三个宰相,由于罢免的太急,以致于第二天任命赵普为新的宰相时,却没有宰相来签署诏令。

这是北宋罕有的宰相空白期。

为了让赵普任相合乎法律程序,宋太祖只好让其弟赵光义以“使相”衔行使宰相权力,签署了任命赵普为相的敕令,完成了对赵普为相的最后一道手续。

宰相、副相、使相,是北宋中央官制下的重要官职,设副相、使相尤其是身为副相的参知政事,是明显的削弱宰相权力并与宰相相互牵制的重要举措。