沆瀣一气,沆瀣一气的典故,沆瀣原义是指什么

沆瀣一气,沆瀣一气的典故,沆瀣原义是指什么

沆瀣,初指晚上的水汽,也有说是露气,或说是盛夏上升的地气。《列仙列》描述神仙陵阳子的神话也说:“春食朝霞,夏食沆瀣。”可见“沆瀣”这个词一开始不是贬义词,不过后来作为成语“沆瀣一气”就不是什么褒义了。

沆瀣一气是一个来源于历史故事的成语。成语典故源于宋《南部新书·戊集》。"乾符二年,崔沆放崔瀣榜,谈(谭)者称'座主门生,沆瀣一气。”

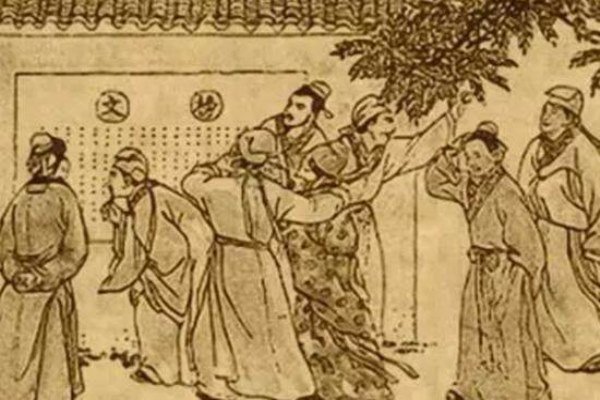

崔沆是唐僖宗统治时期的一名官员。官至礼部侍郎。乾符第二年(公元875年),在京城长安,举行了一次大规模的考试,京城崔沆则担任主考官,许多考生来到长安参加考试。其中一个候选人名叫崔瀣,他很有才华。主考官崔沆,审阅了多天的试卷,批到崔瀣的试卷时,惊艳不已,连声叫好。发榜的当天,很多人都在围榜看,甚至有人大声念出了名单。突然,一个人向站在他身边的崔瀣道喜。原来崔瀣榜上有名,考中了。

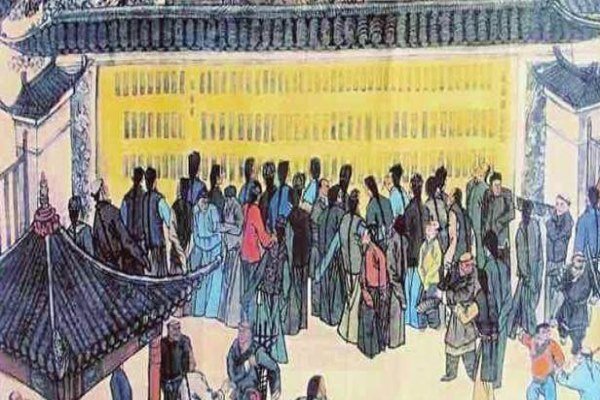

按照当时的规矩,科举考试及第的人被视为主考官的‘门生’。作为门生,崔瀣将去拜访他的“恩师”崔沆,巧的是,主考官的名字是崔沆,门生的名字是崔瀣。两个人的名字合在一起,即“沆瀣”,而沆瀣这个词当时指晚上的雾露。在当时此种情况倒相当少见了。当时,许多人聚集在崔府看热闹。人们指指点点,议论纷纷,于是喜欢逗趣的人就把这两个字组合成两句话:‘座主门生,沆瀣一气。’意思是他们师生相得,同气连枝的意思。本来这是个玩笑话,不含贬义。崔沆和崔瀣,也不存在任何渎职行为,但后来有人听说崔瀣中举后官升得很后很快,得了一个不错的官职,便受到了他人的质疑,所以就有人把“沆瀣一气”的说法来暗示他们有私人关系。渐渐地,‘沆瀣一气’从一个玩笑话变成了一个带有贬义的成语。

据史料记载,崔沆就是凭自己这份令人惊艳的考卷被崔瀣录取的。这两个人以前没有任何关系,姓名联璧只是一个巧合。但语言的传播有其约定俗成的惯性,流传久了,‘沆瀣一气’就从一个玩笑话变成了贬义成语。

后来人们就将沆瀣一气比喻臭味相投的人串通一气。