她把教学和生命融为一体——怀念恩师朱雅芬

她把教学和生命融为一体——怀念恩师朱雅芬

第一次去朱老师家上课,还是一个完全不懂事的孩子,因为那会儿的我才3岁多。早在上世纪七八十年代,朱老师就已经在东北钢琴界里出名了,无论是教学还是演奏,让所有学习钢琴的人都心生敬畏。朱老师是上海音乐学院毕业的,这就让所有人看到了上音在全国钢琴专业方面独树一帜的高度与深度。

第一次见到朱老师的时候,我内心还是很紧张的。她很有耐心地听我演奏了几首作品,并且试了试我的耳朵,发现我还可以就收下了。但当时我的年龄太小,每次上课不仅要打基础,还要在课上的最后十几分钟里把新留的作业录下来,回去之后让我父亲给我放着听——其实这也是老师独特的教学方式,对年龄小的学生,“弹为主,听辅助”,这也对我的基本功起到了决定性的作用。

5岁的时候,有次上课,我给朱老师弹了两首自己创作的小品,她开心得不得了。告诉我和父亲说她即将去美国讲学,要把这两首作品播放给大洋彼岸的学者们听听。从美国回来之后老师告诉我,那边的教授们很喜欢我的这两首小曲子,而且还给朱老师联系了一位记者,准备对朱老师和我全家做一次采访,发表在美国的期刊上,这也是对我最大的鼓励和肯定。

从那时起,朱老师就和我父亲讨论我将来的发展。她建议我可以往作曲方面努力,一方面是因为在作曲方面的天赋,其次也是因为我的手小,怕将来走钢琴专业会比较辛苦。现在看来老师的观点太正确了。她还希望我每天可以多一些时间听听不同风格的音乐,这样也会对作曲的专业学习起到好的作用。

1990年,朱老师录制了一套《儿童钢琴教学》,很多当时沈阳音乐学院的钢琴老师都参与了录制,在我印象当中只有郎朗和我是年龄最小的。老师告诉我不用紧张,上来直接弹就好,也不要怕有错音。其实回想起来我那会儿也是“初生牛犊”的劲头,没想到录制完成后,老师得意地告诉我:“你现在可以慢慢地跑起来了!”朱老师始终用鼓励的话语影响我,让我在这条专业路上建立了信念。

1991年朱老师去美国陪女儿,我也在第二年来到北京,这期间与吕小白、罗文舒、吴元、姚敬庄、刘思军等五位老师学习了钢琴与作曲,于1997年顺利考入中央音乐学院附中作曲专业。

时光荏苒,再一次见到朱老师,是她在人民大学徐悲鸿艺术学院任教时,而我当时也就读于中央音乐学院作曲系本科。不仅只是问候老师,我们也互相讨论了当时的音乐环境和教学理念。当我疑惑为何老师仍在教学第一线时,她告诉我:“教学就要不停歇,这一生才会更有意义!”同时她也发现,在综合院校里的教学更值得研究与拓展,因为面对的学生知识量更为丰富,对音乐的纵向思维也更深,老师讲到此处像是发现了新大陆一般兴奋与期待。朱老师的爱人、指挥家许直老师也对我说,朱老师每天都在听不同钢琴家的演奏,来丰富自己的教学模式和理念。

我女儿有幸在4岁时和朱老师学习了一段时间的钢琴,这期间朱老师做了个腰部手术,但她每周都坚持给她上课,而且上课的时间很长,耐心地讲解。每每看到老师上课的状态,我就回想起当年老师给我做示范、说乐理、讲作曲家的故事等。女儿上课的时候注意力会不集中,老师就会拿我举例:“你爸爸小时候,那练琴都是整天整天的,你努力就会像他一样在台上发光。”写到此处,不禁泪流。朱老师教了一代又一代的学生,即便是快走到人生尽头,仍不忘初心,把教学和生命融为一体。有幸能成为朱老师众多学生中的一员,也看到她这一生为音乐、为艺术而拼搏的精神,此生无憾!

老师,一路安息!相信我们一定会在某一刻再次相聚。 曲大卫

-

- 孙殿英盗慈禧墓有眼无珠,国宝级文物竟被随意丢弃

-

2024-06-26 20:53:47

-

- 南宁警方对两大传销专案实施收网行动 案值超2亿元

-

2024-06-26 20:51:32

-

- 林丹老婆气质真不错,穿复古套装比他高挑大气,他穿西装似小助理

-

2024-06-26 20:49:18

-

- 康姿百德健身操,福建展演比赛开始啦

-

2024-06-26 20:47:03

-

- 风水地理寻龙点穴口诀,记得参考,收藏

-

2024-06-26 20:44:48

-

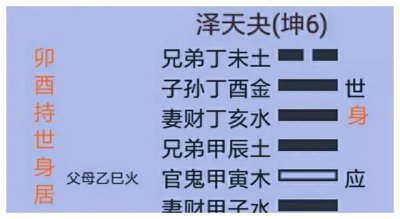

- 断易天机详解泽天夬卦

-

2024-06-26 20:42:33

-

- 第二次命中头奖!技术型购彩者靠复式票领走1009万|附号码推荐

-

2024-06-26 20:40:18

-

- 真情绽放心力量 扬帆领航新潮流

-

2024-06-25 21:21:27

-

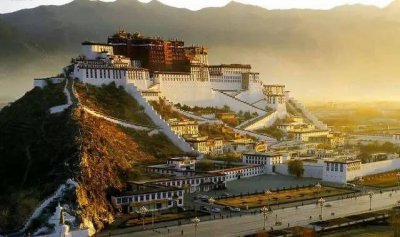

- 布达拉宫内部拍摄揭秘,令世界惊叹!

-

2024-06-25 21:19:12

-

- 周震南——出道五年的热血少年气

-

2024-06-25 21:16:57

-

- 军旅壁纸 | 原创70张火箭军手机高清壁纸合集!

-

2024-06-25 21:14:43

-

- 不止莎普爱思“辣眼”,“曹清华”、“慢严舒柠”等药品广告的套路也要小心!

-

2024-06-25 21:12:27

-

- 2003年,张默暴打童瑶,致眼睛充血多处淤青,当年真相到底如何?

-

2024-06-25 21:10:13

-

- 儿童节就是要连吃个冰淇淋都保持可爱呀

-

2024-06-25 21:07:58

-

- 火星男孩一番不可思议的言论:史前大陆真实存在过,且超级发达

-

2024-06-25 21:05:43

-

- 50岁 女星同框:李若彤赵雅芝似同龄人,刘嘉玲气场不敌关之琳

-

2024-06-25 21:03:28

-

- 长发文艺男,是多少纯爱女孩的劫难?

-

2024-06-25 21:01:13

-

- 世预赛亚洲区预选赛规则是什么?

-

2024-06-24 00:57:26

-

- 她是郭涛的亲妹妹,登陆春晚被冯巩捧红,如今46岁却为何被遗忘?

-

2024-06-24 00:55:11

-

- 猜字谜|谜面:一人腰上挂把弓,猜一字;您知道谜底是什么吗?

-

2024-06-24 00:52:57

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?