那些记忆里的海味

那些记忆里的海味

本文转自:湖州日报

○ 朱敏

童年的记忆里,青占鱼是比较低廉的海味,两块钱能买很多。一般的海鲜,难以保存,特别是过去家庭,没有冰箱,所有的海味都要及时处理,除非晒成干货,诸如各类“鲞”。而青占鱼却能保存得相对久些,这也是青占鱼受人欢迎的原因之一。

乡村里,小贩会将装着青占鱼的拖拉机停在晒场或者人来人往的路口。一会儿的功夫,主妇们便拎着竹篮,将车子围在中间。这便是小型的集市了,有时候,人挤人。青占鱼很多,叠成一大堆,也许肉质比较坚硬,不容易叠坏。外婆一般将买回的青占鱼做成红烧,或者腌制。由于青占鱼的肉质硬,无论红烧还是腌制,都很有嚼劲,筷子一夹,鱼背上一大块就下来了。咀嚼起来,有种嚼粗纤维的感觉,伴着鱼香。另一种比较低廉的海鲜是豆腐鱼,老家土语叫滑唌,就是很滑很滑比豆腐还软的小鱼。这种鱼太多太便宜了,渔民们经常将他们晒干,我们将它叫做“龙头鲓”,外婆经常买来喂猪。还有一种虾,外形丑陋,学名叫富贵虾,脊背上长着硬壳和尖刺,不小心还会扎到嘴。我小时候,似乎很少有人买来吃,渔民经常晒干后轧成粉,卖给喂猪的人家。

我小时候常住外婆家。外婆家的餐桌上经常见到的一碗菜是腌制的乌贼墨,黑乎乎的底子上有白有黄,白的是乌贼蛋,黄的是乌贼黄。外婆每次将几个乌贼蛋和乌贼黄夹到我碗里,真香!现在很少见到“乌贼墨”这种食品了,据说是一种上好的妇科药材。当年,渔民们都是整桶整桶倒掉的。

去年,曾经有个轰动的新闻:象山一渔民捕到了很多的野生大黄鱼,本来是欠几百万外债的,这下子翻盘了。现在的野生大黄鱼奇贵,我小时候,野生大黄鱼也不是什么稀罕物,时常也能吃到。我父亲说,有一年他在海岛教书,用手里的全国粮票跟渔民换了很多的野生大黄鱼干。那时我奶奶中年守寡,在宁波一高干家里帮佣。因路途遥远,很少回来。我父亲不会厨艺,于是将黄鱼干放在米缸里,时间一长,黄鱼干发黄变质,只得扔了。每次说起这事,父亲就叹息着说:“那时野生大黄鱼真便宜呀!”

母亲也叹息。说以前生活不好,做姑娘的时候,夏天餐餐跳鱼丝瓜汤,现在一想起跳鱼,胃里就反酸想吐。我老家在象山西部,没去过象山的很多外地人,都以为象山都是大海和渔民。其实,它西高东低,向东是大海,西部却是群山环绕,修筑茂林、流水潺潺,类似竹乡,多的是茶叶、笋干。我老家小镇地理环境优越,既靠山又靠海。山是“大山”,海却是“渡口”,渡口状似蟹钳,因此名为蟹钳港,或者蟹钳渡。因这山海的便利,我老家小镇还被评为土豆之乡,兼蛏子之乡。一年四季除了土豆红薯、桔子杨梅,还有各类小海鲜,是宜居之地。那滩涂上,螺蛳遍地、红钳蟹忙着爬行穿梭,“跳鱼”(我们谓之“弹鱼”)也是常见的。跳鱼不似其他鱼类善游,而是善跳,肉质鲜美,也极便宜。夏天的时候,当地人喜欢将丝瓜与跳鱼一起做汤,只放点盐和葱花,连油和味精都不放,却鲜得很。但人是最杂的杂食动物,若是天天让你吃同一种食物,嘴里也会“淡出鸟来”。所以,我很理解母亲当年“餐餐跳鱼丝瓜汤”的心情。

上个月去成都,在一个古玩摊上,发现有几串洁白的贝壳在出售。这又勾起了我的回忆。小时候,我经常在滩涂上捡螺蛳,鲜美的螺蛳多得永远都捡不完。捡满一个小篮后,我还会捡一些洁白的小贝壳回家,让大人给我做手串、项链。那些小贝壳,除了外形漂亮,质地也厚实,不容易摔碎。至于里面柔软的肉体,我没见到过。反正,我捡到它们的时候,里面一个个都是空的。

记忆里的海味,就是记忆里的家乡。

-

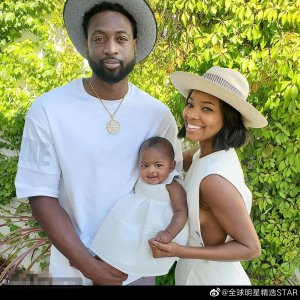

- 韦德和妻子共庆母亲节,分享女儿刚出生的情景

-

2024-06-26 21:00:31

-

- 王俊凯怒怼章子怡“也不看看自己”,真相揭开帷幕,果然又被套路

-

2024-06-26 20:58:16

-

- 她把教学和生命融为一体——怀念恩师朱雅芬

-

2024-06-26 20:56:02

-

- 孙殿英盗慈禧墓有眼无珠,国宝级文物竟被随意丢弃

-

2024-06-26 20:53:47

-

- 南宁警方对两大传销专案实施收网行动 案值超2亿元

-

2024-06-26 20:51:32

-

- 林丹老婆气质真不错,穿复古套装比他高挑大气,他穿西装似小助理

-

2024-06-26 20:49:18

-

- 康姿百德健身操,福建展演比赛开始啦

-

2024-06-26 20:47:03

-

- 风水地理寻龙点穴口诀,记得参考,收藏

-

2024-06-26 20:44:48

-

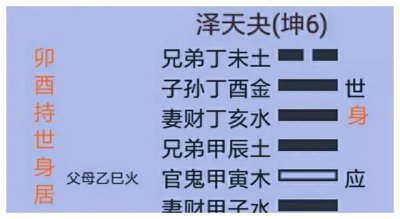

- 断易天机详解泽天夬卦

-

2024-06-26 20:42:33

-

- 第二次命中头奖!技术型购彩者靠复式票领走1009万|附号码推荐

-

2024-06-26 20:40:18

-

- 真情绽放心力量 扬帆领航新潮流

-

2024-06-25 21:21:27

-

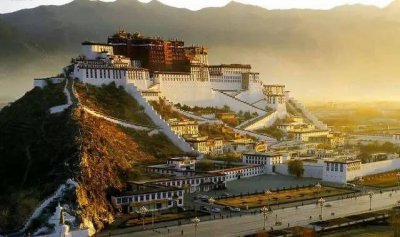

- 布达拉宫内部拍摄揭秘,令世界惊叹!

-

2024-06-25 21:19:12

-

- 周震南——出道五年的热血少年气

-

2024-06-25 21:16:57

-

- 军旅壁纸 | 原创70张火箭军手机高清壁纸合集!

-

2024-06-25 21:14:43

-

- 不止莎普爱思“辣眼”,“曹清华”、“慢严舒柠”等药品广告的套路也要小心!

-

2024-06-25 21:12:27

-

- 2003年,张默暴打童瑶,致眼睛充血多处淤青,当年真相到底如何?

-

2024-06-25 21:10:13

-

- 儿童节就是要连吃个冰淇淋都保持可爱呀

-

2024-06-25 21:07:58

-

- 火星男孩一番不可思议的言论:史前大陆真实存在过,且超级发达

-

2024-06-25 21:05:43

-

- 50岁 女星同框:李若彤赵雅芝似同龄人,刘嘉玲气场不敌关之琳

-

2024-06-25 21:03:28

-

- 长发文艺男,是多少纯爱女孩的劫难?

-

2024-06-25 21:01:13

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?